近日获悉,河南省书协副主席、洛阳市书协主席、民盟洛阳市委员会副主委刘灿辉在CSSCI中文核心期刊《书法研究》发表最新研究论文、并应邀在《洛阳日报》主持“龙门二十品”专栏。接下来,让我们一起详细了解一下。

01

在CSSCI中文核心期刊《书法研究》发表最新研究论文

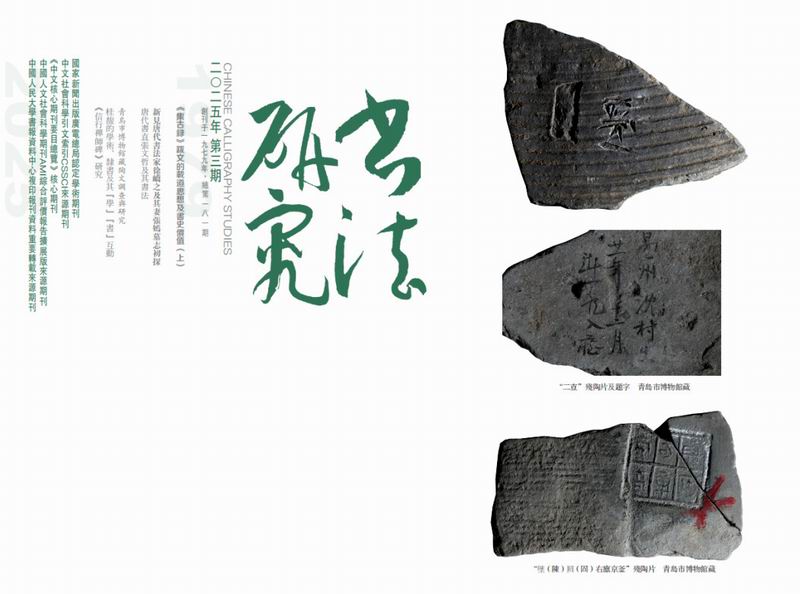

书法研究

《书法研究》是由上海书画出版社主办的书法学术期刊,创刊于1979年。作为南大CSSCI和北大双核心期刊,其内容涵盖书法史论、技法、鉴藏及跨学科研究,设有“翰墨縱論”“簡帛書法研究”等特色栏目,致力于推动书法学科建设与学术创新。该刊以严谨的学风和开放的视野,为研究者、高校师生及书法爱好者提供高质量学术平台,近年聚焦新见材料与释古研究,持续引领书学前沿发展。

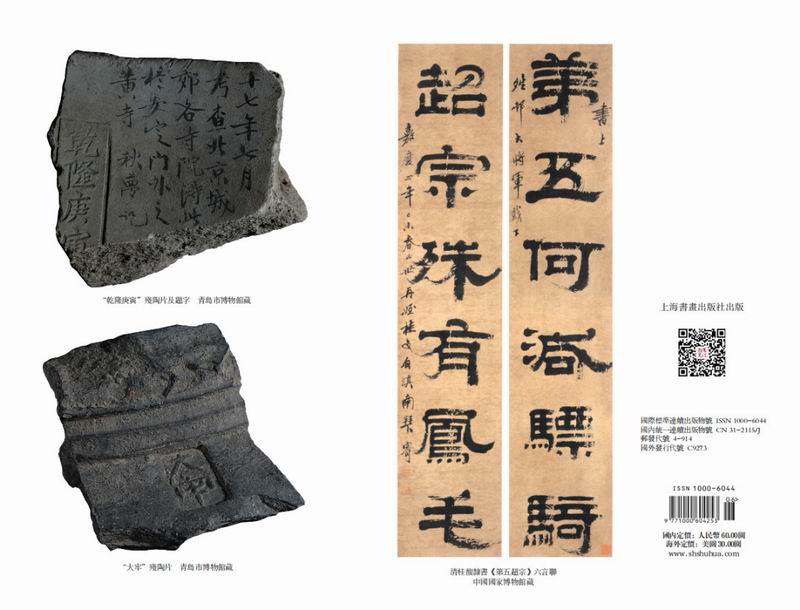

圖版選登

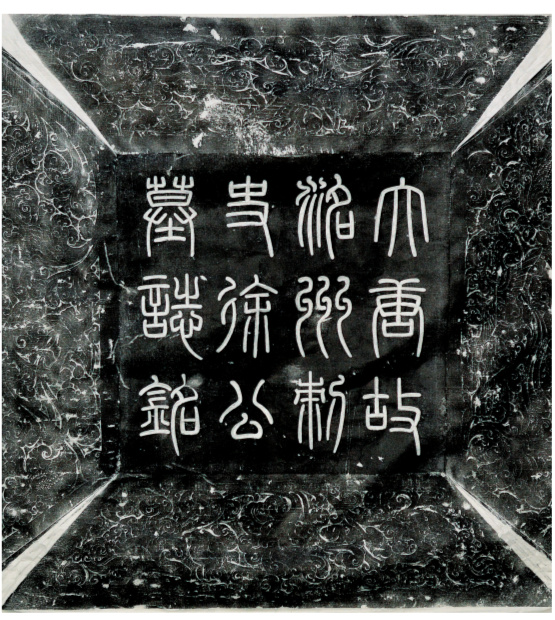

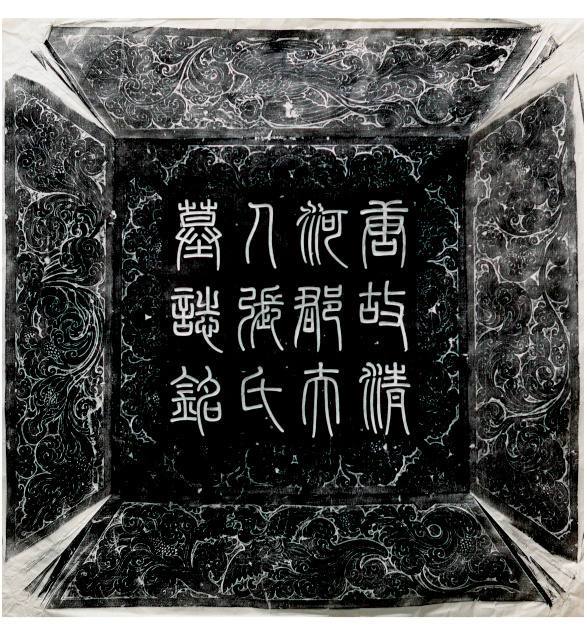

唐《徐嶠之墓志》盖

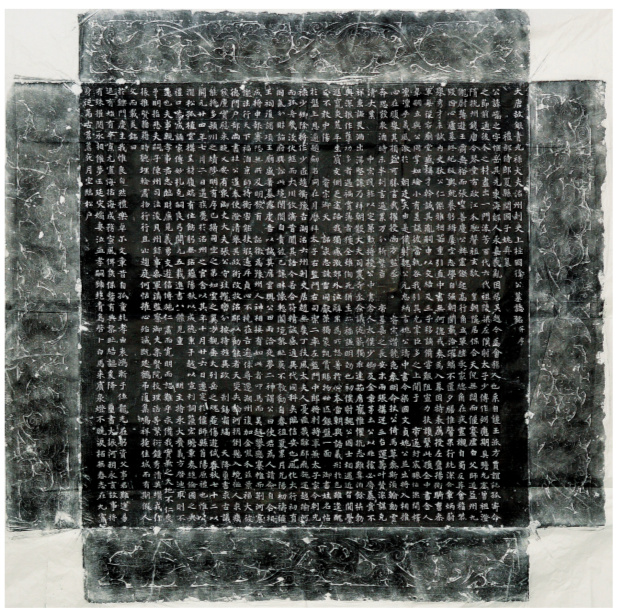

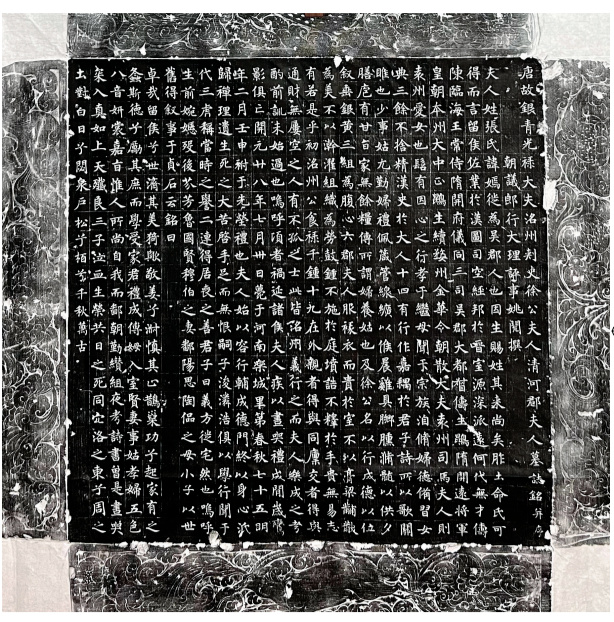

唐《徐嶠之墓志》

唐《張嫣墓志》盖

唐《張嫣墓志》

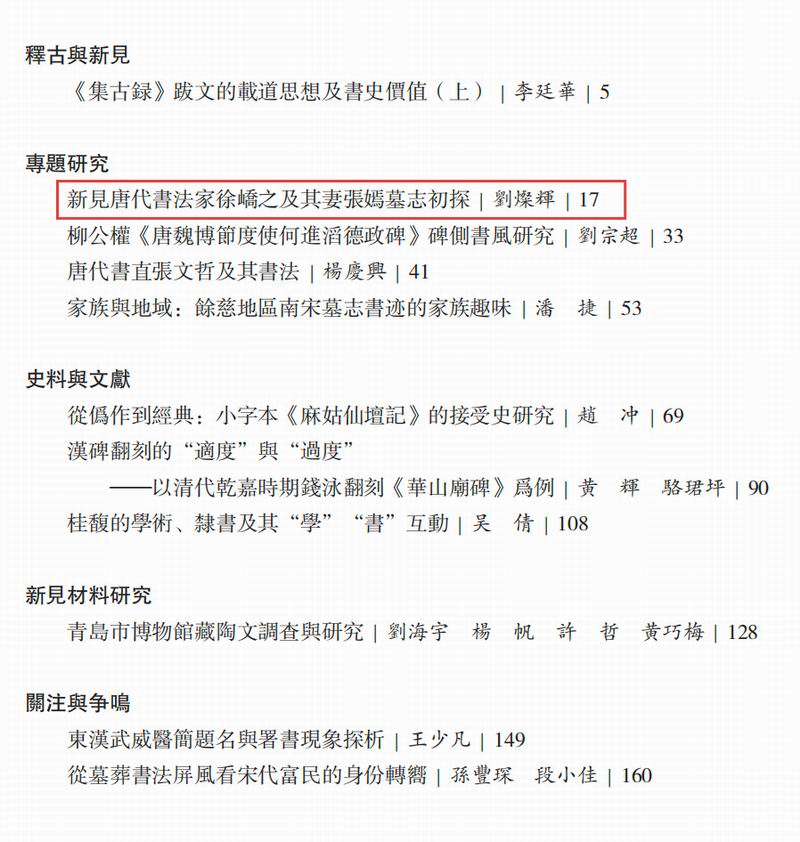

目録

内容提要

專題研究

劉燦輝/新見唐代書法家徐嶠之及其妻張嫣墓志初探

徐嶠之爲唐代書法名家徐浩之父,與其父徐師道、其子徐浩三代皆聞名于書史,有“三葉嗣名”之譽。新見《徐嶠之墓志》《張嫣墓志》夫妻墓志,文、書、刻俱稱精妙,具有重要的書學價值:一是墓志詳述徐嶠之生平,可完善東海徐氏書法家族史料,補書史之闕;二是可依此厘清學界對徐嶠之與徐嶠長期混淆及争論的問題;三是可依此整理目前所見徐嶠之書迹并評述其書藝。另者,徐嶠之、張嫣夫妻墓志書法,具有很高的藝術價值,雖未見署名,通過分析書風及綜合推斷,應爲其子徐浩精心而書。

(来源:洛阳市书法家协会微信公众号)

02

应邀在《洛阳日报》主持“龙门二十品”专栏

中华书法艺术瑰宝——“龙门二十品”

□刘灿辉

龙门古阳洞内景孙海兴摄

南北朝时期是中国历史上的民族与文化大融合时期。就艺术领域而言,该时期亦是艺术高速发展的时代,其中,石窟寺艺术成就尤为突出。石窟寺造像题记在北朝的书法遗存中,具有相当大的比重。以“龙门二十品”为代表的龙门石窟造像题记,正是在这一时期出现、发展并创造了魏碑书法的经典与高峰。

龙门石窟是中国石窟中古代碑刻题记最多的一处,存有碑刻题记2860余品,清代金石学者武亿评价:“龙门不仅为石镌佛场,亦古碑林也。”其中久负盛名的“龙门二十品”及“龙门百品”等,是以魏碑书体为主的书法艺术杰作。龙门石窟造像题记中的魏碑书法,是在中原文化与鲜卑文化大融合的背景下,在汉隶和晋楷及北凉体书法的基础上发展演化而来的,可视为南北朝书风融合与创新之菁华,从结构上可概分为“斜画紧结”和“平画宽结”两大类,形成了奇逸开张、劲健质朴、方圆兼备、刚柔并济的独特艺术风格,上承汉魏隶书韵致,下启隋唐楷书风神,具有多元而丰富的面貌,是书法艺术经典“魏碑”体的代表之作。

系统了解和感悟以“龙门二十品”为代表的龙门石窟书法艺术魅力,不仅能知晓其在书法史上的重要作用,更能为我们在书法继承与创新探索中打开新的艺术之门。造像题记在文化属性上,是造像的构成部分,从书法的视域看,则是魏碑书法体系的主要构成部分,体现了佛教文化与书法艺术的完美结合。在这一时期,题记只是造像主体中起记述、祈福等作用的一个部分,造像题记留中书写人名称者甚为稀见,如“龙门二十品”中唯一阳刻的《始平公造像记》,全称《比丘慧成为亡父洛州刺史始平公造像题记》,文中记述“朱义章书,孟达文”;《孙秋生造像记》全称《孙秋生刘起祖二百人等造像记》,书刻于北魏宣武帝景明三年(公元502年),位于龙门石窟古阳洞南壁,记述“孟广达文、萧显庆书”,两名书写者朱义章、萧显庆虽书艺高超,但并未见书史中有所记载。由此可见,当时的书写者并非想借此在书史留名,应是当时的“善书者”受人之托,书写了造像所需的文字内容。正是这些北魏时期“善书者”的日常书写,为我们留下了魏碑书法的传世精品力作,让我们穿越千年时空,至今仍然可以感受到魏碑书法无穷的艺术魅力。

龙门石窟的开凿及造像题记书刻,兴盛于北魏,在北魏晚期乃至东魏、西魏之后逐步走向衰落,直至唐代特别是武则天执政的武周时期,才得以复兴。之后,伴随着两宋都城向开封和江南迁徙,洛阳的帝都地位日益式微,逐步沉寂和湮没于历史的长河中,如同尘封的文化宝藏,期待着新的历史机缘与发现。

时至清代中晚期,碑学日益兴盛,访碑寻古之风尤为盛行。龙门石窟造像题记再一次以其独特的魅力,出现在清代士大夫的视域之中。其中,黄易、阮元、包世臣、康有为、关百益等一批学者在“龙门二十品”的发现、概念形成与文化传播的过程中发挥了重要的作用。

龙门石窟造像题记在黄易访碑被重新发现后,即受到清代学者、书法家、理论家阮元、包世臣、康有为等人的极力推崇。

阮元在著作《南北书派论》和《北碑南帖论》中,率先提出了重要的“碑学”和“帖学”的概念。之后,将阮元碑学思想发扬光大的是包世臣,他将碑学理论进一步完善。龙门石窟造像题记的艺术价值遂为世人所重,求之者众多,拓本版本亦甚多,先后有“龙门四品”“龙门十品”“龙门二十品”“龙门三十品”“龙门五十品”等版本之说,其中最为著名并得到公认的是“龙门二十品”。

康有为在著作《广艺舟双楫》中,已将“龙门二十品”书法分为几种风格,其在书中评述云:“自《法生》《北海》《优填》外,率皆雄拔。然约而分之,亦有数体。《杨大眼》《魏灵藏》《一弗》《惠感》《道匠》《孙秋生》《郑长猷》,沉着劲重为一体;《长乐王》《广川王》《太妃候》《高树》端方峻整为一体;《解伯达》《齐郡王祐》峻骨妙气为一体;《慈香》《安定王元燮》峻荡奇伟为一体。总而名之,皆可谓之‘龙门体’也。”

由上文可知,康有为在《广艺舟双楫》中,不仅明确提及了涵盖“龙门四品”在内的“龙门二十品”,而且赋予龙门造像题记书法独有的名称“龙门体”。康有为赞叹道:“龙门造像,自为一体,意象相近,皆雄峻伟茂,极意发宕,方笔之极轨也。”

至清末民国时期,龙门石窟造像题记在书法艺术领域有了更加重要的地位,正如康有为《广艺舟双楫》所言:“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体。”可知龙门造像题记书法在其时已在全国范围内广泛传播,并被大量临摹书写。魏碑书法艺术至今仍然在东南亚,特别是港、澳等地区广受喜爱,在匾额、楹联、招牌及包装装潢中,应用十分广泛。

“南有兰亭,北有龙门。”时至今日,“龙门二十品”在某种意义上已经不仅仅是代言龙门石窟的魏碑书法,更是升华为“碑学”书法的一个代名词,和“帖学”书法的代名词“兰亭”一样,日益成为一种中华优秀文化的象征。

刘灿辉

◾中国书协书法评论与文化传播委员会委员

◾中国民主同盟盟员

◾河南省书法家协会副主席

◾洛阳市书法家协会主席

◾洛阳美术馆(洛阳画院)副馆长

电子公告

电子公告

群言出版社

群言出版社